縄文時代~古墳時代

縄文時代

竪穴式住居(登呂遺跡)

代住居には壁はありませんでした。

There was not the wall in an ancient house.

縄文時代は今から約1万3千年前から約1万年前から始り、主に狩猟採集で営んできた文化です。

この頃より、土器や竪穴式住居など、造形文化の幕開けの時代となりました。

住まいは地面を掘り込んで作った竪穴に屋根をかぶせた構造で自立した壁はありませんでした。

土を使う。

Soil was used.

縄文式土器

縄文式土器このころ、縄目の意匠が特徴とされる縄文式土器が多く作られ、建築には使われていませんでしたが、土を利用し、生活の質を向上させていった文化のはじまりといえます。

弥生時代

高床式倉庫(登呂遺跡)

壁に用いた建築が始まった弥生時代。

The wall has begun to be used in Yayoi period.

日本列島において、農耕の生活が始まった時代で、紀元前5世紀中頃から3世紀中頃までにあたります。

このころ、いくつかに集団よって共同作業が行われるようになり、農産物の備蓄が可能になると、その保管のための倉庫が作られるようになりました。

集団の生産能力の差は、集落内に貧富の差を生み出し、やがて身分の格差が生じるようになりました。

また、地域を統率する首長が現れるようになり、集団の利益をめぐり、地域集団との間で争いが頻繁に起こり、初期国家というべき地域のまとまりを生み出した時代の幕開けとなりました。

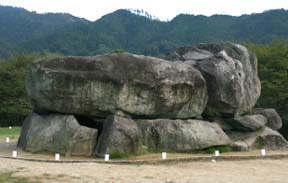

古墳時代

石舞台古墳

政治勢力が支配した古墳時代。

In the days of Kofun whom politics influenced.

4世紀から6世紀は古墳の造営が盛んに行われた古墳時代。

古墳は弥生時代の共同墓地とは異なり、特定の個人を埋葬するための大型の墓で、弥生時代の小国間の抗争、地域的統合の中から、強大な権力を持つ豪族が出現したことを物語ります。

また、この時期の土器は従来の弥生式土器の系統を引く赤褐色の土師器(はじき)が日常的な容器として使われたほか、渡来工法によりかまどを用い、高温で焼成した須恵器の生産がはじまり、以降平安時代まで使われました。

須恵器大壷

土師器(はじき)